NHK受信料問題 最高裁判決 H29_12_6 解説 法律問題ノート(1)

法律問題ノート より引用・編集

NHK受信料制度合憲判決を読む①-憲法適合性について

2017/12/25 2017/12/31 憲法

Contents ]

1 事実関係

2 放送法64条1項

3.1 被告の主張

3.2 最高裁の判断

4 小括

4.1 More from my

site

4.2 関連

12月6日、最高裁判所が初めてNHK受信契約義務を「合憲」であると判示した。問題となった規定、最高裁が合憲と判断した理論的根拠、今後の受信料徴収に与える影響などを順次検討する。本記事については憲法適合性の問題を扱うこととする。

裁判所HP:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87281

判決 : http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/087281_hanrei.pdf

事実関係

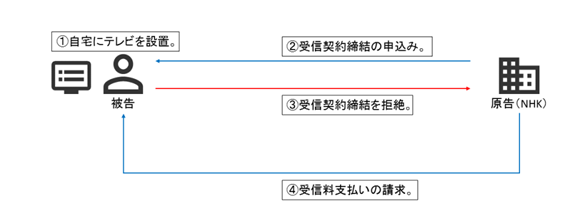

被告は2006年に自宅にテレビを設置した。2011年には原告(NHK)から受信契約の申込書を受け取ったが承諾をしなかった。NHKは被告に対して受信料の支払い等を要求した。

放送法64条1項

問題となる規定は放送法64条1項である。

| 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 |

「協会の放送を受信することのできる受信設備」とは、テレビ等を指し示す。すなわち、この規定は、テレビを設置した者は、NHKと受信契約を締結しなければならない旨を定める。そして、受信契約を締結した者は、日本放送協会放送受信規約(放送受信規約)5条の規定により、受信料をNHKに対して支払わなければならない。

放送法64条1項の規定設けるに当たって国会審議における政府委員の説明は以下の通りである(昭和25年2月2日第7回国会衆議院電気通信委員会議録第4号6頁)。

| 受信機の許可ということをはずしたのであります。そうなって参りますと,一方において無料の放送ができて来るということになると,日本放送協会がここに何らか法律的な根拠がなければ,その聴取料の徴収を継続して行くということが,おそらく不可能になるだろうということは予想されるのでありまして,ここに先ほどお話いたしましたように,強制的に国民と日本放送協会の間に,聴取契約を結ばなければならないという条項が必要になって来る。 |

そもそも、放送事業者というのは2種類存在し、一つが営利を目的としない公共放送事業者、もう一つが営利を目的とする民間放送事業者である。NHKは言うまでもなく公共放送事業者である。民間放送事業者はCM等による広告収入等を財源とするのに対し、公共放送事業者は聴取料を財源としている。そのため、聴取料を徴収するための何らかの法的な強制が必要なのである。

放送法64条1項の憲法適合性

被告の主張

被告は、放送法64条1項の規定は「受信設備設置者の契約の自由、知る権利、財産権等を侵害し、憲法13条、21条、29条等に違反する」と主張した。

最高裁は、被告の主張の趣旨を次のように解している。

1. 「受信設備を設置することが必ずしも原告の放送を受信することにはならないにもかかわらず,受信設備設置者が原告に対し必ず受信料を支払わなければならないとするのは不当であり,また,金銭的な負担なく受信することのできる民間放送を視聴する自由に対する制約にもなっている」

2. 「受信料の支払義務を生じさせる受信契約の締結を強制し,かつ,その契約の内容は法定されておらず,原告が策定する放送受信規約によって定まる点で,契約自由の原則に反する」

①は、テレビを設置したとしても必ずしもNHKの番組を視聴するとは限らないため、テレビを設置した者は必ず受信料の支払いを求められることは不当である、という内容である。

②は、テレビを設置した者に受信料を負担させる手段として受信契約の締結を強制させることは、契約自由の原則に反する、という内容である。

| ※契約自由の原則…強行規範等に反しない限り、当事者は自由に契約を締結することができる。契約自由の原則の内容は以下の通りである。 ・ 内容の自由:契約で合意する内容は当事者が自由に決定できる。 ・ 方式の自由:契約で合意する方式は当事者が自由に決定できる。例えば、書面によるか、口頭によるかなど。 ・ 締結の自由:契約を締結するかしないかは当事者が自由に決定できる。 ・ 相手方選択の自由:契約を締結する相手方は当事者が自由に決定できる。 |

最高裁の判断

まず、被告の主張の趣旨①についての判断は以下の通りである。

・

「電波を用いて行われる放送は,電波が有限であって国際的に割り当てられた範囲内で公平かつ能率的にその利用を確保する必要などから,放送局も無線局の一つとしてその開設につき免許制とするなど(電波法4条参照),元来,国による一定の規律を要するものとされてきたといえる。」

・

「具体的にいかなる制度を構築するのが適切であるかについては,憲法上一義的に定まるものではなく,憲法21条の趣旨を具体化する前記の放送法の目的を実現するのにふさわしい制度を,国会において検討して定めることとなり,そこには,その意味での立法裁量が認められてしかるべきであるといえる。」

・

「公共放送事業者と民間放送事業者との二本立て体制の下において,前者を担うものとして原告を存立させ,これを民主的かつ多元的な基盤に基づきつつ自律的に運営される事業体たらしめるためその財政的基盤を受信設備設置者に受信料を負担させることにより確保するものとした仕組みは,前記のとおり,憲法21条の保障する表現の自由の下で国民の知る権利を実質的に充足すべく採用され,その目的にかなう合理的なものであると解されるのであり,」

・

「放送をめぐる環境の変化が生じつつあるとしても,なおその合理性が今日までに失われたとする事情も見いだせないのであるから,これが憲法上許容される立法裁量の範囲内にあることは,明らかというべきである。このような制度の枠を離れて被告が受信設備を用いて放送を視聴する自由が憲法上保障されていると解することはできない。」

要約すれば、次の通りである。放送というものは、公平かつ能率的に利用される必要があるため、国の一定の規律にある。そのため、放送に関する制度を構築することについて立法裁量が存在する。受信設備設置者に受信料を負担させることは、表現の自由の下の「国民の知る権利」を充足するものであり、合理的なものである。

更に、被告の主張の趣旨②に関しては次のように判断した。

・

「受信料の支払義務を受信契約により発生させることとするのは,前記のとおり,原告が,基本的には,受信設備設置者の理解を得て,その負担により支えられて存立することが期待される事業体であることに沿うものであり,現に,放送法施行後長期間にわたり,原告が,任意に締結された受信契約に基づいて受信料を収受することによって存立し,同法の目的の達成のための業務を遂行してきたことからも,相当な方法であるといえる。」

・

「任意に受信契約を締結しない者に対してその締結を強制するに当たり,放送法には,締結を強制する契約の内容が定められておらず,一方当事者たる原告が策定する放送受信規約によってその内容が定められることとなっている点については,前記のとおり,同法が予定している受信契約の内容は,同法に定められた原告の目的にかなうものとして,受信契約の締結強制の趣旨に照らして適正なもので受信設備設置者間の公平が図られていることを要するものであり,放送法64条1項は,受信設備設置者に対し,上記のような内容の受信契約の締結を強制するにとどまると解されるから,前記の同法の目的を達成するのに必要かつ合理的な範囲内のものとして,憲法上許容されるというべきである。」

要約すれば、次の通りである。受信料の支払義務を発生させる受信契約の締結を強制することも、放送法の目的を達成するために必要かつ合理的な範囲内のものである。

まとめとして、最高裁は次のように述べた。

以上によると,放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

結論は、放送法64条1項は合憲であるとの判断である。

小括

最高裁は放送法64条1項の規定は合憲であると判断したが、これは当然の結果であるといえる。というのも、もし違憲と判断してしまえば、既に支払われた受信料は法律の根拠なくして得られたものであり、返還請求訴訟が大量に提起されることは想像に難くない。ある一定の政策的考慮がはたらいたのは間違いないだろう。

判示に関しては、受信料の支払いを義務付けるような規定を設けることが、合理的であることについては納得のいくものである。しかし、手段として、受信設備設置者の全てに受信契約の締結を義務付けることは、相当であるとの理由づけが不十分であるように感じる。受信契約は、NHKを視聴しない人にも一律に課され、更に、受信契約者は、受信設備を設置し続ける限り、受信料の支払いを義務づけられる。このような、広範かつ重大な義務が課せられる契約の締結を強制することが手段として相当であるかについては疑問を感じる。